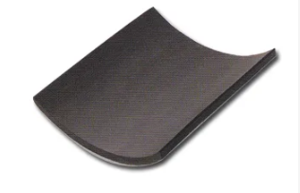

기와

기와(瓦, roofing tile)는 흙이나 시멘트 등으로 구운 지붕을 이루는 물건이다.

개요[편집]

기와의 원래 용도는 지붕을 덮어 눈과 비가 실내에 유입되는 것을 막고, 이전에 사용되던 초가집 등이 지붕이 몇 년이면 썩어버려 자주 갈아줘야 하던 것을 반영구적인 기와로 대체하는 실용적 용도였다. 이후 건축술이 발달하면서 건물을 아름답게 치장하는 용도로도 쓰여 다양한 형태의 기와가 발달한다.[1]

오늘날의 기와는 금속, 유리, 플라스틱, 아스팔트와 석면에 시멘트를 섞어 만든 슬레이트와 같은 재료로 만든다. 크게 한식기와와 양식기와로 나뉘며 한식 기와는 암키와와 수키와로 구성되어 있다. 양식 기와는 중국·이탈리아·에스파냐·프랑스·그리스·영국 등의 기와가 있는데, 이 중 프랑스와 에스파냐 기와가 널리 쓰인다.[2]

어원[편집]

기와는 중세 한국어 때 '디새'로 처음 나타났다. 디새는 '딜'(질그릇을 만드는 흙) + '새'(볏과의 풀)가 합쳐진 '*딜새'에서 ㄹ이 탈락한 형태다. ㄹ이 남아잇던 일부 방언에서 새가 유성음화되어, '*딜ᅀᅢ'가 되었고, 이 단어가 17세기 경 서울로 올라오며 반치음이 탈락한 '디애'가 나타났다. 이는 또 18세기 구개음화에 의해 '지애'로 되었을 것이다. 허나 이 시기 남부 방언에서 나타난 ㄱ 구개음화를 보고 과도교정하고, '애'가 한자음 와(瓦)에 이끌려 지금의 기와가 나타났다. 다른 설들로는 맨 위에 덮는 기와를 뜻하는 개와(蓋瓦)에서 유래했다는 설과 산스크리트어로 'kapala(머리)'의 음역어라는 설등이 있다. 오늘날 일본어로 기와를 부르는 카와라(かわら) 역시 'kapala'의 차용이라는 주장이다.[1]

역사[편집]

전세계에서 흔히 발견되는 건축재료로 가장빠른 시기로 메소포타미아,이집트에서도 사용된 것으로 보이며 서양에선 고대 그리스 초기 헬라딕 2기(기원전 2650 ~2200년)에 타일과 천장기와들과 함께 고고학적 유물이 대거로 발견된지 오래다. 인더스 문명에서도 사용된것으로 보이고 이후 중국의 경우 그리스에 비해 최소 1100년~2000년 후 주나라시기 사용된것으로 추정 전국시대를 거쳐 진한 시대 무렵에 매우 발전하였으며 한국에서는 낙랑군을 통해 기와가 유입되어 사용하기 시작하였다. 이후 삼국시대엔 고구려, 백제, 신라 삼국 모두 각국의 특색을 지닌 기와들을 사용하였다.[1]

고구려[편집]

고구려는 지리적으로 중국과 가깝고 일찍부터 한민족과 접촉이 빈번하였으므로 국내성도읍기에 이미 기와의 제작기술을 받아들여 백제나 신라보다 먼저 기와를 덮은 목조건물을 지었다. 고구려의 기와는 수키와와 암키와, 그리고 수막새, 반쪽수막새(半瓦當)·끝암키와(端平瓦)·치미·착고기와 등으로 구분된다.

수키와와 암키와, 그리고 문자가 기입된 명문수막새는 집안(集安)지방에서 초기의 것이 발견되고 있고, 불교가 전래된 4세기 후반부터는 연꽃무늬가 장식된 수막새가 427년(장수왕 15)의 평양천도를 전후하여 본격적으로 제작되게 된다. 수막새에는 연꽃·보상화·인동(忍冬)·초화(草花) 등 여러 가지 무늬가 장식되었는데, 연꽃무늬가 중심이 되며 양식적인 변화도 풍부하다.

연꽃무늬는 단판(單瓣)·중판(中瓣)·세판(細瓣)·혼판(混瓣) 등 여러 양식으로 변천되고 있어서 그 의장의 다양함을 살필 수가 있다. 그 가운데 중국 한나라의 양식을 반영한 것으로 막새의 면을 두 줄 또는 세 줄의 선각으로 등분하여 연꽃잎을 각각 시문하고 있는 단판양식이 비교적 오래된 양식에 속한다.

그런데 평양으로 천도한 다음부터는 막새의 면을 구획한 선각이 점차 사라진다. 또한, 꽃잎모양의 사이 잎인 간판(間瓣)이 생겨나고 보상화·인동·초화 등의 새로운 무늬가 채용되면서 고구려의 독자적인 양식이 성립되게 된다. 고구려의 기와는 대부분 적갈색을 띠고 있는데, 연꽃무늬가 새겨진 수막새의 경우 꽃잎의 수가 4잎에서 10잎까지 매우 다양하고, 꽃잎의 너비도 좁고 그 끝이 날카로우며 볼륨이 매우 강하여, 전체적으로 강경한 모습을 보여 주고 있는 점이 주요한 특색이다.[3]

백제[편집]

백제의 기와는 한성(漢城)에 도읍했던 당시에 고구려의 영향을 받아 제작된 수막새와 암·수키와를 통하여 초기의 모습을 어느 정도 살펴볼 수가 있으나 단편적인 자료에 불과하고, 웅진으로 천도한 5세기 후반 475년(문주왕 1)부터 중국 남조의 양나라의 자극을 받아 백제적인 기와의 특색이 점차 나타나게 된다.

그리고 538년(성왕 16) 사비에 천도한 뒤 궁성이나 사찰 건축이 활발하게 조영됨에 따라 본격적인 제작활동을 전개하여 다양한 양식변화를 나타냄과 동시에, 신라를 비롯하여 일본의 아스카문화(飛鳥文化)에 직접적인 영향을 끼치게 된다.

백제의 기와는 수키와와 암키와, 수막새와 서까래기와, 그리고 치미 등으로 구분되고 있는데, 백제기와의 특색을 가장 잘 나타내고 있는 것은 연꽃무늬가 새겨진 수막새이다. 수막새에는 연꽃무늬가 중심적으로 장식되고 있는데, 간혹 파문(巴文)이나 무늬가 없는 것도 있어서 이채롭다.

수막새의 연꽃무늬는 연판(蓮瓣)의 내부에 자엽(子葉)이 장식되지 않는 소판(素瓣) 위주의 단판양식이 대부분으로, 각 연판의 형식은 그 끝이 치켜올라간 반전(反轉)상태인 것, 뾰족한 것, 그리고 그 끝이 갈라지거나 구슬무늬(珠文)가 별도로 첨가되고 있는 것 등 여러 모습을 보이고 있다.

그런데 백제 후기인 7세기 전후부터는 연판의 내부에 인동무늬 자엽이 배치되는 새로운 양식과, 단일연판에 능선이 생기고 그 좌우에 꽃모양의 자엽 2개가 장식되는 복판양식(複瓣樣式)이 출현하게 되지만 실례는 적다. 백제의 기와는 대부분 연회색을 띠고 있고 연꽃무늬가 양감이 적은 소판을 위주로 그 끝이 부드럽게 융기되고 있는데, 전체적으로 매우 세련되고 우아한 모습을 보여 주고 있는 점이 주요한 특색이다.[3]

신라[편집]

신라의 기와가 언제부터 사용되었는지 확실히 알 수는 없지만 ≪삼국사기≫에 나오는 비와(飛瓦)나 옥와(屋瓦) 등의 기록을 통하여 3, 4세기경부터는 당시의 궁궐 건축에 수키와와 암키와가 제작되어 사용되었을 것으로 생각된다. 그런데 연꽃무늬가 장식된 수막새가 본격적으로 제작되어 궁궐이나 사찰 건축에 사용된 시기는 528년(법흥왕 15)에 불교가 공인되고 흥륜사·황룡사 등의 사찰이 조영되기 시작한 6세기 중반부터이다.

신라는 이 무렵에 고구려와 백제의 영향을 받아 양식적으로 서로 다른 두 계통의 복합과정을 거치면서 6세기 후반부터는 연판의 내부에 능선이 새겨지고 연꽃잎의 끝이 둥글게 되거나 치켜올라가는 독자적인 양식을 전개시키게 된다.

고신라시대에는 얼굴무늬(人面文)와 귀면무늬가 새겨진 수막새가 약간씩 제작되고 있으나 연꽃무늬가 장식된 것이 대부분이며 전체적으로 정제되지 않은 투박함을 보여 주고 있는 점이 특색이라 할 수 있다. 그런데 황룡사지에서 출토된 대형의 치미는 그 옆면과 뒷면에 얼굴무늬와 연꽃무늬를 번갈아 장식하고 있어, 특수한 의장을 보여 주는 고신라시대의 대표적인 기와이다.[3]

통일신라[편집]

통일신라시대의 기와는 7세기 후반기에 고신라의 전통을 바탕으로, 고구려 및 백제의 영향과 당나라의 자극에 힘입어 폭넓은 복합과정을 거치면서 다양한 양식변화를 낳고 있다.

수막새는 연꽃무늬가 중심적이고 양식변화도 가장 풍부한데, 종래의 단순소박한 단판양식에서 연판의 내부에 자엽이 새겨지고 주연부(周緣部)에 구슬무늬나 꽃무늬 등이 장식되는 새로운 모습으로 전환되면서 복판·중판·세판·혼판 등의 양식적 발전을 보게 된다. 이 가운데 가장 유행한 것은 막새면을 안팎으로 구획하여 꽃잎을 이중으로 배치하고 있는 중판양식이다.

연꽃 이외의 주요 무늬로는 보상화·인동·초화 등 식물을 소재로 한 서화(瑞花)무늬와 봉황·기린·사자·가릉빈가(迦陵頻伽 : 불경에 나와 있는 상상의 새) 등 벽사(辟邪)와 길상(吉祥)을 의미하는 새나 짐승의 무늬를 들 수 있다.

암막새는 통일신라시대 직후부터 당초무늬가 새겨져 제작되게 된다. 초기의 양식은 고식의 당초무늬가 대칭형으로 유려하게 새겨진 턱이 없는 무악식(無顎式)이지만, 점차 드림새의 너비가 넓어지면서 막새의 턱과 암키와의 접합부가 직각을 이루게 되는 유악식(有顎式)으로 발전한다. 이에 따라 초기의 당초무늬도 여러 문양들과 조합되어 보상화당초·인동당초·포도당초·화엽당초 등의 여러 무늬로 변화되어 장식적인 특색을 발휘하게 된다.

한편, 수막새에 새겨진 새나 동물무늬·용·비천(飛天)·구름 등이 암막새의 무늬로 채용되어 화려한 의장을 나타내고 있다. 이 밖에 녹유기와를 비롯하여 특수기와와 장식기와들이 다양하게 제작되어 동양의 기와에서 통일신라시대의 기와가 최고봉의 위치를 차지하고 있음을 알 수 있다.[3]

고려 이후[편집]

고려 이후 초기에는 통일신라시대의 전통을 계승하여 연꽃무늬나 당초무늬가 새겨진 막새가 주류를 이루었으나 점차 퇴화되고, 새로운 무늬로 귀목무늬(鬼目文) 가 돌발적으로 채용되고 청자기와가 출현하여 이채를 띤다.

고려 후기에 이르면 원나라의 자극을 받아 범자(梵字)가 새겨진 막새가 나타나는 동시에 암막새의 드림새가 역삼각형으로 변형되면서 조선시대까지 계속된다. 그런데 이때는 이미 둔각을 이루는 접합수법이 보이고, 막새의 뒷면에 포목(布木) 흔적이 남아 있어서 전통적인 기와의 형태에서 크게 벗어난 퇴락된 모습임을 알 수 있다.

이상과 같이 우리 나라의 기와는 지붕에 사용되는 위치에 따라 그 모양이나 명칭이 다르고 각 시대와 지역에 따라 다양하게 변천되어 각기 다른 특색을 보이고 있음을 알 수 있다. 그리고 이러한 다양한 기와는 모두 건물을 짓기 이전에 그 사용처를 미리 고려하여 제작된 것으로, 국가적인 조영사업의 하나로 많은 수량이 만들어졌다.

한편, 막새에 보이는 여러 가지 무늬들은 단순한 미적 대상으로 장식된 것이 아니라 평안과 번영을 소망하는 당시 사람들의 정신적 이상을 반영한 것으로, 와공(瓦工)들이 고심하여 창안한 독자적인 의장이라고 할 수 있다.[3]

형태[편집]

일반적으로 기와 지붕은 암키와(평기와)와 수키와(둥근 기와)로 이어 덮은 후, 처마 끝을 막새나 와당이라는 기와를 사용하여 마무리한다. 이때 암키와의 마무리는 암막새, 수키와의 마무리는 수막새라고 부른다. 물론 경우에 따라 막새 등은 생략되는 경우도 있으며 조선시대 일반 주택의 경우 막새를 생략하는 경우가 대다수였다. 일반적으로 지붕은 산자 위에 진흙을 이겨 얇게 편 다음, 위, 아래로 암키와를 걸치고 좌우의 이음매에 수키와를 덮는다.

흙이나 시멘트 따위를 구워 만든 재료가 주로 쓰이나 돌로 만든 기와와 금속제 기와도 있으며, 유약을 바른 도자기 기와도 있다. 그리스 신전에는 대리석 기와가 사용되었다. 그 외에 나무 널판이나 얇은 점판암을 기와로 사용한 너와집/돌너와집, 나무의 껍질을 기와처럼 사용한 굴피집도 있다.

현대의 한국에선 아파트나 다세대 주택, 복합 주택이 증가함에 따라 사용도가 줄긴 했지만 그래도 많이 사용되는 건축재료로서 60~70년대 산업화 시기 이후로는 주로 공장제 기와를 사용하고 있다. 이는 대부분의 문화재 수리에도 적용되어서 2010년에 새로 복원한 광화문의 경우도 기계 기와를 사용하여 지붕을 올렸다. 2000년대 들어선 기존의 광물질 기와를 대신한 가벼운 플라스틱이나 금속제 기와가 많이 보급되어 민간주택에 사용되고 있다. 한편 수제 기와는 공장제 기와가 성행하면서 쇠퇴했으나 수제 기와의 가벼움이나 색채, 튼튼함등이 최근들어 다시 주목받고 있고 무형문화재로도 지정되었다. 숭례문 복원 당시 수제 기와를 올렸다는 얘기가 화제가 되기도 했었다. 일부 아파트 및 다세대 주택에선 지붕의 마감재 겸 장식재로 기와를 사용하기도 한다.

태권도 등 무술에서 격파에 주로 쓰이는 물건 중 하나이기도 하다. 적당히 납작하고 깨지기도 쉽지만, 몇장이 겹쳐지면서 단숨에 격파하기가 힘들어지기 때문이다.

현대 한국의 문화재 건축에선 기와에 흰색 회칠을 하여 고정시키는 경우가 많다. 전통적인 회칠 마감이다. 이렇게 용마루나 막새 등에 흰 회반죽을 칠하면 단순히 기와를 쌓아 만드는 것보다 바람에 더 강하다는 장점이 있으나 사람에 따라 지저분하게 보일수도 있다. 다만 이러한 지붕의 마감은 취향의 영역이기도 해서 오늘날에는 흰 회칠을 더 선호하는 경우도 있다. 일단 일일이 기와 쌓는 것보다 편한 것도 있고. 물론 찾아보면 회칠 마감을 하지 않은 건축물들도 꽤 찾아볼수 있다.

튀르키예와 그리스에서는 아직도 전통적인 기와를 덮는 집들이 많이 있다. 이 기와는 현지 점토에 산화철이 다수 포함되어 있기 때문에 보통은 빨간색을 띄며, 기와를 덮는 방식은 한국에 비해 단순한 편으로 한국에서 암키와라고 부르는 평기와만 덮는데, 아랫단은 볼록한 부분이 아랫쪽을 향하게 덮고 윗단은 볼록한 부분이 위쪽을 향하게 하고 덮으며 막새는 쓰지 않는다.

일본의 경우 근세시대부터 이렇게 구리로 된 기와를 사용하였는데, 이유는 겨울에 유약을 바르지 않은 흙기와가 물을 흡수하여 동파하는 것을 막기 위해서 사용한 것이다. 다만 현대 금속기와처럼 금속으로 기와를 만들어 지붕에 올리는 간편하고 가벼운 게 아니라, 나무로 지붕을 만든 뒤 최대한 빈틈없이 일일이 사람이 손으로 구리판으로 감싼 것이다. 보덕암의 구리를 씌운 기둥과 비슷하다.[1]

동영상[편집]

각주[편집]

참고자료[편집]

같이 보기[편집]

위키원

위키원