"중간권"의 두 판 사이의 차이

(새 문서: 썸네일|'''중간권''' '''중간권'''(中間圈, mesosphere)은 높이 48~80km 사이의 대기의 층을 가리킨다. 성층권과 [...) |

잔글 |

||

| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||

| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||

중간권의 특징은 대기권의 여러가지 층 중에서 온도가 가장 낮다는 것이다. 그 이유는 지표면으로부터 떨어져 있어 지구 표면으로부터 방출되는 열을 받을 수도 없고, 태양에서 멀어서 태양의 에너지를 직접 받기도 어렵기 때문에 특별한 에너지원이 없으며, 공기가 적외복사로 열을 잃고 있기 때문이다. 중간권 중 성층권과 맞닿아 있는 아랫부분은 성층권으로부터 약간의 열을 공급받아 가장 온도가 높고 고도가 높아질수록 기온이 낮아진다. 중간권 최상부의 온도는 -90도 정도이나 때때로 -130°C까지 온도가 내려간다. | 중간권의 특징은 대기권의 여러가지 층 중에서 온도가 가장 낮다는 것이다. 그 이유는 지표면으로부터 떨어져 있어 지구 표면으로부터 방출되는 열을 받을 수도 없고, 태양에서 멀어서 태양의 에너지를 직접 받기도 어렵기 때문에 특별한 에너지원이 없으며, 공기가 적외복사로 열을 잃고 있기 때문이다. 중간권 중 성층권과 맞닿아 있는 아랫부분은 성층권으로부터 약간의 열을 공급받아 가장 온도가 높고 고도가 높아질수록 기온이 낮아진다. 중간권 최상부의 온도는 -90도 정도이나 때때로 -130°C까지 온도가 내려간다. | ||

| − | 중간권 내에서는 유성과 야광운이 나타난다. 유성은 지구 외부로부터 미립자가 대기중에 돌입하여 1~2초 동안 1등성 정도의 밝기의 빛을 내며 불타면서 사라진다. 야광운은 고위도 지방 74~92km 고도에 일출 전 또는 일몰 후에 나타나는 털 모양의 은색구름으로 빛이 나는데 그 이유는 얼음의 얇은 막을 가진 유성진의 입자가 태양의 빛을 산란시키기 때문이라고 추측된다. 중간권계면은 약 80km 고도에서 가장 낮은 온도를 나타내는 층으로 중간권과 열권의 경계가 된다. 열권의 하부와 중간권계면 근처에서 흡수해야 할 0.1mm 이하의 자외선이 거의 남아 있지 않고 공기는 적외복사로 열을 잃고 있기 때문에 온도가 가장 낮다.<ref>〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EA%B0%84%EA%B6%8C 중간권]〉, 《위키백과》</ref> | + | 중간권 내에서는 유성과 야광운이 나타난다. 유성은 지구 외부로부터 미립자가 대기중에 돌입하여 1~2초 동안 1등성 정도의 밝기의 빛을 내며 불타면서 사라진다. 야광운은 고위도 지방 74~92km 고도에 일출 전 또는 일몰 후에 나타나는 털 모양의 은색구름으로 빛이 나는데 그 이유는 얼음의 얇은 막을 가진 유성진의 입자가 태양의 빛을 산란시키기 때문이라고 추측된다. 중간권계면은 약 80km 고도에서 가장 낮은 온도를 나타내는 층으로 중간권과 열권의 경계가 된다. 열권의 하부와 중간권계면 근처에서 흡수해야 할 0.1mm 이하의 자외선이 거의 남아 있지 않고 공기는 적외복사로 열을 잃고 있기 때문에 온도가 가장 낮다.<ref>〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EA%B0%84%EA%B6%8C 중간권]〉, 《위키백과》</ref><ref>〈[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1176556&cid=40942&categoryId=32299 중간권]〉, 《두산백과》</ref> |

== 특징 == | == 특징 == | ||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

| − | |||

중간권은 지구 대기권의 한 영역으로 성층권 위에, 열권 아래에 위치한다. 중간권의 고도와 온도는 계절과 위도에 따라 달라지지만, 고도는 평균적으로 대략 50km에서 80km 사이이다. 온도는 고도에 따라 낮아지는데, 이는 특별한 에너지원이 없고 [[이산화탄소]]에 의한 복사 냉각이 일어나기 때문이다. 중간권의 가장 꼭대기는 지구 대기 중 온도가 가장 낮은 곳이다. 기온이 약 -143°C이다. 아래쪽은 기온이 높고 위쪽은 기온이 낮기 때문에, 중간권은 불안정해서 공기의 대류 운동이 잘 일어난다. 하지만 대류권과 달리 공기가 희박하고 수증기가 충분하지 않기 때문에 대류권에서 일어나는 기상현상은 일어나지 않는다. | 중간권은 지구 대기권의 한 영역으로 성층권 위에, 열권 아래에 위치한다. 중간권의 고도와 온도는 계절과 위도에 따라 달라지지만, 고도는 평균적으로 대략 50km에서 80km 사이이다. 온도는 고도에 따라 낮아지는데, 이는 특별한 에너지원이 없고 [[이산화탄소]]에 의한 복사 냉각이 일어나기 때문이다. 중간권의 가장 꼭대기는 지구 대기 중 온도가 가장 낮은 곳이다. 기온이 약 -143°C이다. 아래쪽은 기온이 높고 위쪽은 기온이 낮기 때문에, 중간권은 불안정해서 공기의 대류 운동이 잘 일어난다. 하지만 대류권과 달리 공기가 희박하고 수증기가 충분하지 않기 때문에 대류권에서 일어나는 기상현상은 일어나지 않는다. | ||

| 24번째 줄: | 20번째 줄: | ||

=== 중간권에서 발생하는 현상 === | === 중간권에서 발생하는 현상 === | ||

| + | |||

| + | '''야광운''' | ||

| − | + | [[파일:ISS에서 촬영한 야광운.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|ISS에서 촬영한 야광운 (출처: NASA)]] | |

[[야광운]](noctilucent clouds)은 얼음 알갱이로 구성된 희박한 구름으로서 대류권 구름과 유사하지만, 대류권이 아닌 고도 76-85km에서 나타나는 구름이다. 낮 동안에는 희미해서 볼 수 없고 천문박명(astronomical twilight) 동안 고위도에서 관측되는 현상이다. 즉, 태양이 지평선 아래에 있지만 구름이 여전히 태양빛을 받고 있는 동안 관측된다. 야광운은 위도 50-70°에서 주로 관측되며 여름철에(북반구 기준으로는 하지날 후 한달 가량) 가장 자주 관찰된다. 연구에 따르면 메테인(Methane, CH₄) 분자가 중간권으로 올라가 추가로 수증기를 만들어 생성한다고 한다. 여름에 매우 제한된 조건에서만 생성된다는 점에서 고층대기(upper atmosphere) 변화의 민감하게 반응하는 추적자로 생각할 수 있다. 최근 들어, 지구온난화와 야광운을 연결 지으려는 시도가 있으나 논란의 여지가 있다. 예를 들어, 야광운이 산업혁명 이후에 발견되었다든지, 고층대기에 존재하는 물의 양이 늘어난 증거라든지, 온실기체 배출이 중간권을 냉각한 증거라든지 하는 것은 추가 연구를 기대하게 한다. | [[야광운]](noctilucent clouds)은 얼음 알갱이로 구성된 희박한 구름으로서 대류권 구름과 유사하지만, 대류권이 아닌 고도 76-85km에서 나타나는 구름이다. 낮 동안에는 희미해서 볼 수 없고 천문박명(astronomical twilight) 동안 고위도에서 관측되는 현상이다. 즉, 태양이 지평선 아래에 있지만 구름이 여전히 태양빛을 받고 있는 동안 관측된다. 야광운은 위도 50-70°에서 주로 관측되며 여름철에(북반구 기준으로는 하지날 후 한달 가량) 가장 자주 관찰된다. 연구에 따르면 메테인(Methane, CH₄) 분자가 중간권으로 올라가 추가로 수증기를 만들어 생성한다고 한다. 여름에 매우 제한된 조건에서만 생성된다는 점에서 고층대기(upper atmosphere) 변화의 민감하게 반응하는 추적자로 생각할 수 있다. 최근 들어, 지구온난화와 야광운을 연결 지으려는 시도가 있으나 논란의 여지가 있다. 예를 들어, 야광운이 산업혁명 이후에 발견되었다든지, 고층대기에 존재하는 물의 양이 늘어난 증거라든지, 온실기체 배출이 중간권을 냉각한 증거라든지 하는 것은 추가 연구를 기대하게 한다. | ||

'''대기광''' | '''대기광''' | ||

| + | |||

| + | [[파일:VLT 배경으로 나타난 대기광.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|VLT 배경으로 나타난 대기광 (출처: Y. Beletsky(LCO)/ESO)]] | ||

스웨덴 물리학자인 옹스트롬(Anders Ångström)이 1868년 처음 발견한 [[대기광]](airglow)은 대부분 고도 80-120km에서 일어난다. 방출 스펙트럼이 오로라와 유사하지만 극 지역에서만 발생하는 오로라와 달리 대기광은 모든 위도대에서 나타날 수 있다. 밤에 나타나는 야간대기광(nightglow)과 낮에 나타나는 주간대기광(dayglow)이 있다. 야광, 즉, 야간대기광은 가시광선 영역에서보다 적외선 영역에서 더 강한 빛을 낸다. 밤에 [[산소]] 원자들이 산소 분자로 결합하는 재결합 과정에서 [[에너지]]를 방출하는 것으로 알려져 있다. 이 외에도 자유 전자가 재결합하면서 빛을 발산하기도 한다. 주간대기광은 [[나트륨]], [[질소]] 등에 의해 태양빛이 공명 산란(resonance scattering)을 일으키는 것이 주요 요인이라고 알려져 있다. 지구 밖에서 볼 때 [[지구]]를 둘러싸고 있는 것처럼 보여 지구 코로나라고 부르는 경우도 있다. | 스웨덴 물리학자인 옹스트롬(Anders Ångström)이 1868년 처음 발견한 [[대기광]](airglow)은 대부분 고도 80-120km에서 일어난다. 방출 스펙트럼이 오로라와 유사하지만 극 지역에서만 발생하는 오로라와 달리 대기광은 모든 위도대에서 나타날 수 있다. 밤에 나타나는 야간대기광(nightglow)과 낮에 나타나는 주간대기광(dayglow)이 있다. 야광, 즉, 야간대기광은 가시광선 영역에서보다 적외선 영역에서 더 강한 빛을 낸다. 밤에 [[산소]] 원자들이 산소 분자로 결합하는 재결합 과정에서 [[에너지]]를 방출하는 것으로 알려져 있다. 이 외에도 자유 전자가 재결합하면서 빛을 발산하기도 한다. 주간대기광은 [[나트륨]], [[질소]] 등에 의해 태양빛이 공명 산란(resonance scattering)을 일으키는 것이 주요 요인이라고 알려져 있다. 지구 밖에서 볼 때 [[지구]]를 둘러싸고 있는 것처럼 보여 지구 코로나라고 부르는 경우도 있다. | ||

'''순간야광''' | '''순간야광''' | ||

| + | |||

| + | [[파일:순간야광.png|썸네일|300픽셀|오른쪽|순간야광. 다양한 순간야광 현상들이 제시되어 있다.]] | ||

[[순간야광]](transient luminous event, TLE)은 적난운 등에서 발생하는 번개보다 훨씬 높은 고도에서 짧게 일어나는 번개를 의미한다. 상층대기 번개(Upper-atmospheric lightning) 혹은 전리권 번개(Ionospheric lightning)라고도 불리는 이 현상은 전기적으로 유도된 형태의 발광 플라스마로 생각된다. 가장 흔한 것은 스프라이트(sprite)로, 폭풍 위에서 발생하는 밝고 붉은 번개이다. C-스프라이트는 세로 기둥 형태인 스프라이트이다. 이 외에도 헤일로(halos), 블루제트(blue jet), 블루 스타터(blue stars), ELVES(Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources) 등이 있다. | [[순간야광]](transient luminous event, TLE)은 적난운 등에서 발생하는 번개보다 훨씬 높은 고도에서 짧게 일어나는 번개를 의미한다. 상층대기 번개(Upper-atmospheric lightning) 혹은 전리권 번개(Ionospheric lightning)라고도 불리는 이 현상은 전기적으로 유도된 형태의 발광 플라스마로 생각된다. 가장 흔한 것은 스프라이트(sprite)로, 폭풍 위에서 발생하는 밝고 붉은 번개이다. C-스프라이트는 세로 기둥 형태인 스프라이트이다. 이 외에도 헤일로(halos), 블루제트(blue jet), 블루 스타터(blue stars), ELVES(Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources) 등이 있다. | ||

| 48번째 줄: | 50번째 줄: | ||

== 참고자료 == | == 참고자료 == | ||

| − | * 〈[https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/e2467c9a41294ec68547e293d188737c | + | * 〈[https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/e2467c9a41294ec68547e293d188737c 중간권]〉, 《네이버 국어사전》 |

* 〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EA%B0%84%EA%B6%8C 중간권]〉, 《위키백과》 | * 〈[https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A4%91%EA%B0%84%EA%B6%8C 중간권]〉, 《위키백과》 | ||

* 〈[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5753047&cid=62801&categoryId=62801 중간권]〉, 《천문학백과》 | * 〈[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5753047&cid=62801&categoryId=62801 중간권]〉, 《천문학백과》 | ||

| + | * 〈[https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1176556&cid=40942&categoryId=32299 중간권]〉, 《두산백과》 | ||

== 같이 보기 == | == 같이 보기 == | ||

2024년 6월 12일 (수) 17:35 기준 최신판

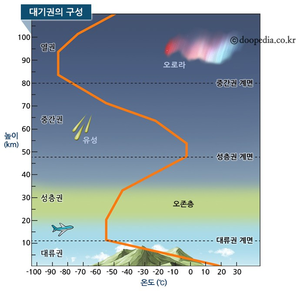

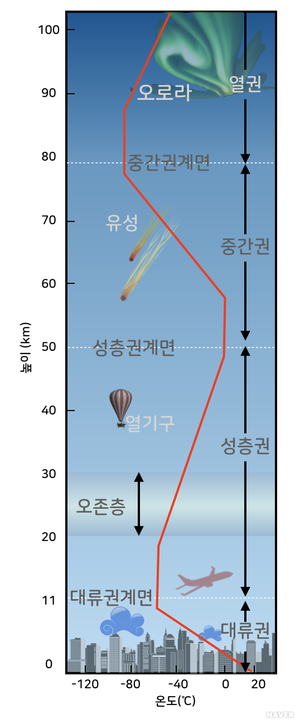

중간권(中間圈, mesosphere)은 높이 48~80km 사이의 대기의 층을 가리킨다. 성층권과 열권의 사이에 해당한다. 또는 지구의 지각과 핵 사이에 있는 맨틀을 말한다.

개요[편집]

중간권은 지구 대기권의 하나로 지표면으로부터 50~80km 정도의 영역이다. 대기권에서 가장 기온이 낮은 곳이다. 중간권을 의미하는 영어인 'mesosphere'는 중간을 뜻하는 그리스어인 'mesos'로부터 유래하였다. 아래로는 성층권을 접하고, 위로는 열권을 접하고 있다. 중간권에서는 약한 대류운동이 있고 수증기가 없어 기상현상이 나타나지 않는다. 대기권에서 가장 기온이 낮은 곳이며 유성이 관측되는 곳이다.

중간권에서의 기온은 고도가 올라감에 따라 감소한다. 위도 및 계절에 따라 변하기는 하지만 상부 중간권에서는 온도가 200 켈빈 정도이다. 하루에도 수백만 개의 유성이 중간권에 분포하는 입자와의 마찰로 인해 타오른다. 여기서 발생하는 열은 대부분 물체가 지표면에 닿기 이전에 완전히 태워버리기에 충분하다. 성층권 및 중간권은 중간 대기로 언급되기도 한다. 중간권계면은 지표면으로부터 80km 정도에 있으며, 중간권과 열권을 구분짓는 경계면이다.

중간권의 특징은 대기권의 여러가지 층 중에서 온도가 가장 낮다는 것이다. 그 이유는 지표면으로부터 떨어져 있어 지구 표면으로부터 방출되는 열을 받을 수도 없고, 태양에서 멀어서 태양의 에너지를 직접 받기도 어렵기 때문에 특별한 에너지원이 없으며, 공기가 적외복사로 열을 잃고 있기 때문이다. 중간권 중 성층권과 맞닿아 있는 아랫부분은 성층권으로부터 약간의 열을 공급받아 가장 온도가 높고 고도가 높아질수록 기온이 낮아진다. 중간권 최상부의 온도는 -90도 정도이나 때때로 -130°C까지 온도가 내려간다.

중간권 내에서는 유성과 야광운이 나타난다. 유성은 지구 외부로부터 미립자가 대기중에 돌입하여 1~2초 동안 1등성 정도의 밝기의 빛을 내며 불타면서 사라진다. 야광운은 고위도 지방 74~92km 고도에 일출 전 또는 일몰 후에 나타나는 털 모양의 은색구름으로 빛이 나는데 그 이유는 얼음의 얇은 막을 가진 유성진의 입자가 태양의 빛을 산란시키기 때문이라고 추측된다. 중간권계면은 약 80km 고도에서 가장 낮은 온도를 나타내는 층으로 중간권과 열권의 경계가 된다. 열권의 하부와 중간권계면 근처에서 흡수해야 할 0.1mm 이하의 자외선이 거의 남아 있지 않고 공기는 적외복사로 열을 잃고 있기 때문에 온도가 가장 낮다.[1][2]

특징[편집]

중간권은 지구 대기권의 한 영역으로 성층권 위에, 열권 아래에 위치한다. 중간권의 고도와 온도는 계절과 위도에 따라 달라지지만, 고도는 평균적으로 대략 50km에서 80km 사이이다. 온도는 고도에 따라 낮아지는데, 이는 특별한 에너지원이 없고 이산화탄소에 의한 복사 냉각이 일어나기 때문이다. 중간권의 가장 꼭대기는 지구 대기 중 온도가 가장 낮은 곳이다. 기온이 약 -143°C이다. 아래쪽은 기온이 높고 위쪽은 기온이 낮기 때문에, 중간권은 불안정해서 공기의 대류 운동이 잘 일어난다. 하지만 대류권과 달리 공기가 희박하고 수증기가 충분하지 않기 때문에 대류권에서 일어나는 기상현상은 일어나지 않는다.

중간권과 열권의 경계인 중간권계면은 아래 쪽의 균질권(homesphere)과 위쪽의 비균질권(heterosphere)를 구분하는 터보권계면(turbopause) 역할을 한다. 중간권계면 아래는 난류로 여러 종류의 기체가 혼합되어 있다고 할 수 있고 그 위는 여러 종류의 기체가 혼합되어 있지 않고, 분자량에 따라 다른 방식으로 분포한다. 비균질권에서는 혼합 과정보다는 분자 확산에 의한 영향이 크다. 중간권은 전리권의 D층이 위치하는 곳이기도 하다. 파장 121.6nm에 해당하는 라이먼알파(Lyα) 태양 복사가 일산화질소를 전리시켜 만드는 D층은 낮에 존재했다, 밤에 사라지며, AM 라디오 주파수에 해당하는 전파를 흡수한다.[3]

중간권에서 발생하는 현상[편집]

야광운

야광운(noctilucent clouds)은 얼음 알갱이로 구성된 희박한 구름으로서 대류권 구름과 유사하지만, 대류권이 아닌 고도 76-85km에서 나타나는 구름이다. 낮 동안에는 희미해서 볼 수 없고 천문박명(astronomical twilight) 동안 고위도에서 관측되는 현상이다. 즉, 태양이 지평선 아래에 있지만 구름이 여전히 태양빛을 받고 있는 동안 관측된다. 야광운은 위도 50-70°에서 주로 관측되며 여름철에(북반구 기준으로는 하지날 후 한달 가량) 가장 자주 관찰된다. 연구에 따르면 메테인(Methane, CH₄) 분자가 중간권으로 올라가 추가로 수증기를 만들어 생성한다고 한다. 여름에 매우 제한된 조건에서만 생성된다는 점에서 고층대기(upper atmosphere) 변화의 민감하게 반응하는 추적자로 생각할 수 있다. 최근 들어, 지구온난화와 야광운을 연결 지으려는 시도가 있으나 논란의 여지가 있다. 예를 들어, 야광운이 산업혁명 이후에 발견되었다든지, 고층대기에 존재하는 물의 양이 늘어난 증거라든지, 온실기체 배출이 중간권을 냉각한 증거라든지 하는 것은 추가 연구를 기대하게 한다.

대기광

스웨덴 물리학자인 옹스트롬(Anders Ångström)이 1868년 처음 발견한 대기광(airglow)은 대부분 고도 80-120km에서 일어난다. 방출 스펙트럼이 오로라와 유사하지만 극 지역에서만 발생하는 오로라와 달리 대기광은 모든 위도대에서 나타날 수 있다. 밤에 나타나는 야간대기광(nightglow)과 낮에 나타나는 주간대기광(dayglow)이 있다. 야광, 즉, 야간대기광은 가시광선 영역에서보다 적외선 영역에서 더 강한 빛을 낸다. 밤에 산소 원자들이 산소 분자로 결합하는 재결합 과정에서 에너지를 방출하는 것으로 알려져 있다. 이 외에도 자유 전자가 재결합하면서 빛을 발산하기도 한다. 주간대기광은 나트륨, 질소 등에 의해 태양빛이 공명 산란(resonance scattering)을 일으키는 것이 주요 요인이라고 알려져 있다. 지구 밖에서 볼 때 지구를 둘러싸고 있는 것처럼 보여 지구 코로나라고 부르는 경우도 있다.

순간야광

순간야광(transient luminous event, TLE)은 적난운 등에서 발생하는 번개보다 훨씬 높은 고도에서 짧게 일어나는 번개를 의미한다. 상층대기 번개(Upper-atmospheric lightning) 혹은 전리권 번개(Ionospheric lightning)라고도 불리는 이 현상은 전기적으로 유도된 형태의 발광 플라스마로 생각된다. 가장 흔한 것은 스프라이트(sprite)로, 폭풍 위에서 발생하는 밝고 붉은 번개이다. C-스프라이트는 세로 기둥 형태인 스프라이트이다. 이 외에도 헤일로(halos), 블루제트(blue jet), 블루 스타터(blue stars), ELVES(Emission of Light and Very Low Frequency perturbations due to Electromagnetic Pulse Sources) 등이 있다.

칼만선

항공기와 우주선에 적용되는 국제 조약이 다르기 때문에 지구의 대기권과 우주 공간의 경계를 정의할 필요가 있다. 민간 우주 관광의 시대가 다가오면서 이 경계를 구체화할 필요가 강화되고 있다. 칼만(Theodore von Karman)은 비행기가 날 수 있는 대기의 고도를 계산하여 칼만선(Karman line)을 정의하였는데 83.6km가 그 한계라고 생각했다. 이 고도에서는 양력을 얻기 위해 궤도 속도보다 빨리 날아야 하기 때문이다. 현재 국제적으로 통일된 명확한 경계가 없는 상황이지만 대략 중간권계면 정도를 그 경계로 생각할 수 있다. 항공 및 우주 비행에 대한 국제 표준을 설정하고 기록을 관리하는 기구인 Fédération aéronautique internationale(FAI)는 해발 100km를 지구와 우주의 경계로 삼고 있지만, 미 공군과 NASA는 80km를 경계로 삼고 있다.[3]

동영상[편집]

각주[편집]

참고자료[편집]

같이 보기[편집]

해시넷

해시넷