성층권

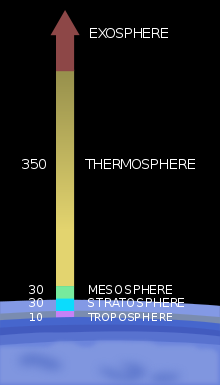

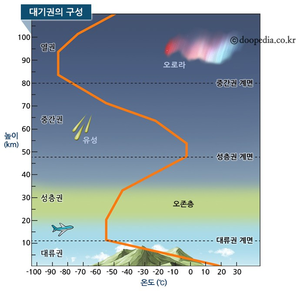

성층권(成層圈, Stratosphere, Strato)은 대류권과 중간권 사이에 있는 대기층을 가리킨다. 질소가 대부분이며, 온도나 기압의 변화가 없고 습도가 낮으며, 바람과 구름도 거의 없다. 높이는 11~50km이며, 기온은 영하 50℃ 정도이다.

개요[편집]

성층권은 지구 대기권의 한 부분으로 위쪽으로 올라갈수록 따뜻해지고, 지표면에 가까워질수록 온도가 내려가는 특성을 지니고 있다. 이 현상은 지표면에 가까울수록 온도가 상승하는 대류권과 정반대이다. 성층권은 지표에서 10km에서 50km 사이에 위치하며, 9–12km 고도를 유지하는 민항기들이 다니는 길이기도 하다. 대기 상태가 안정되어 있기 때문에 여객기의 항로로 사용된다. 즉, 성층권은 중간 위도에서는 고도 10km에서 50km 사이의 영역이며, 극지방에서는 보다 낮은 고도인 8km 정도에서 시작하는 경우도 있다. 성층권은 아래로는 대류권을 접하며, 위쪽으로는 중간권을 접하고 있다.

또한 성층권의 25km 부근에는 오존층(O3)의 밀도가 가장 높다. 성층권 전체의 오존 양은 300DU(약 3mm)이고 태양에서 나오는 유해 자외선을 흡수하여, 산소 원자(O)와 산소(O2)로 분해한다. 또 산소원자나 분자가 오존으로 합성될 때도 자외선이 필요하다. 따라서 성층권 내부는 발열반응으로 기온이 높은 것이다. 성층권 상단인 50km는 U.V.C에 의해서 가열되고 성층권 중 가장 기온이 높은 곳이다. 반면 산소원자만 있는 50km보다 20km 부근의 오존 농도가 높다. 이유는 오존이 합성되려면 적당한 기압과 질소촉매, U.V.B가 필요한데 20km 부근이 이러한 조건을 만족하기 때문이다. 2012년 10월 14일, 오스트리아의 스카이 다이버인 펠릭스 바움가르트너가 성층권 다이빙을 성공하였다.

성층권은 온도 변화 측면에서 대기의 한 층을 이루고 있다. 이는 태양으로부터의 자외선을 흡수함으로써 가열되기 때문이다. 성층권 내부에서, 온도는 고도가 상승함에 따라 올라간다. 성층권의 가장 높은 곳에서 온도는 대략 270K가량이며, 이는 지표면 온도와 대략 유사하다. 성층권과 중간권이 만나는 성층권의 가장 높은 영역을 성층권계면이라고 하며, 이 이상으로 올라가면 온도는 다시 감소하기 시작한다. 성층권에서의 이러한 온도특성, 즉 따뜻한 공기가 위에 차가운 공기가 아래에 있는 특성으로 말미암아, 성층권은 열적으로 안정되어 있다. 즉 대류와 난류가 존재하지 않는 것이다. 성층권에서의 열은 오존층이 태양의 자외선을 흡수함으로써 이루어진다. 성층권의 바닥부, 즉 대류권과의 경계면은 위쪽으로부터의 열 전도와, 아래쪽 대류권으로부터의 열 대류가 열적 평형을 이루는 곳이다. 그러므로 지표면 온도가 더 낮은 극지방에서는 보다 낮은 고도에서 성층권이 시작한다.[1]

특징[편집]

성층권은 지구 대기권을 구성하는 층의 하나로, 대류권의 상층에 해당한다. 대개 지표면 상공 약 10~13km 에서 시작되어 약 50km 에서 끝나는데, 시작 되는 높이는 위도마다 조금씩 달라진다. 북극과 남극에서는 좀 더 낮은 곳에서 시작되어 약 8km 상공부터 성층권이 시작되며, 반대로 적도 근처에서는 상공 약 18km 부터에서나 시작되기도 한다.

일반적인 비행기가 운행하는 최고 높이 구간이기도 하다. 일반 여객기는 보통 6~12km 높이에서 비행하며, 전투기나 초음속 비행기들은 그보다 높고 대기가 희박한 18km~ 최대 27km 높이에서 쌩쌩 날아다니기도 한다. 제트기는 기온이 낮아 제트 엔진의 효율이 높아지는 하부 성층권 대류권 계면 높이에서 비행한다. 초음속 여객기로 유명했던 콩코드의 경우 고도 6만 피트(18km)까지 올라갔다. 군사용으로 개발되는 전투기는 이보다 더 높은 고도에서 비행할 수 있는데, 고고도 방공망을 구축하기 위한 목적으로 운용되는 MiG-31의 경우 고도 20km 상공에서 작전할 수 있다.

화산 폭발의 규모가 크면 화산쇄설류가 여기 성층권까지 도달하기도 하며, 상층대기 번개 중에서는 블루 제트(blue jet)가 발생하는 권역이기도 하다.

기온

성층권에서의 기온 분포는 좀 특이하다. 일상적으로는 높이 올라가면 춥다. 더 높이 올라가면 더 춥다. 그런데 아주 높이 올라가서 성층권까지 도달하면, 높이 올라갈수록 조금씩 더워진다. 즉, 성층권에서는 우리가 접하는 대류권에서와는 반대로 고도가 높아질수록 기온이 올라간다. 그 때문에 성층권의 가장 높은 부분의 기온은 영하 3°C 정도로서 상상하는 것보다는 낮지 않다.

대류권과의 경계인 권계면에서 기온의 역전 현상이 시작되며, 이 때문에 권계면 근처에서는 대류 활동이 거의 일어나지 않는다. 대류권에서처럼 높이 올라갈수록 주변이 차가워져야 특정 공기 덩어리가 계속해서 위로 올라갈 텐데, 성층권에서는 그렇지 않기 때문이다. 이 때문에 성층권은 안정되어 있다. 물론 공기의 흐름이 전혀 없는 것은 아니지만, 이는 주로 제트기류의 변화나 국지적 바람 때문인 것이지 대류현상 때문은 아니다. 성층권 위로는 중간권인데 거기에서는 다시 올라갈수록 기온이 내려간다. 물론 대류 현상도 다시 일어난다.

성층권에서 기온 역전이 일어나는 것은 오존(O3)의 생성 및 분해와 관련이 있다. 강한 자외선이 산소 분자(O2)에 비춰지면 단원자 산소(O)로 분해되는데, 이들이 결합하여 다시 산소 분자(O2)가 되거나, 산소 분자(O2)와 결합하여 오존(O3)이 되곤 한다. 이러한 과정에서 열이 발생하고, 그 열로 인해 성층권의 기온 역전이 일어난다. 생성된 오존은 자외선을 흡수하여 분해되어 단원자 산소(O)와 산소 분자(O2)로 다시 돌아간다.

산소 구성

성층권의 고도별로 산소 동소체들의 구성비가 달라진다. 성층권의 위쪽 부분에는 단원자 산소가 많다. 이는 강한 자외선 때문에 산소 분자와 오존이 단원자 산소로 활발하게 분해되기 때문이다. 성층권 중간 부분은 비춰지는 자외선이 상대적으로 적어서 단원자 산소와 산소 분자가 결합할 만한 여건이 되는 곳이다. 이 둘이 결합하면 오존이 되며, 자연 생성되는 오존의 대부분이 이곳에서 만들어진다. 성층권의 낮은 쪽에는 자외선이 적게 비춰지며, 특히 UVC 영역의 자외선은 극히 조금만 비춰진다. 따라서 단원자 산소가 생기지 않고, 따라서 오존도 생성되지 않는다. 열이 생성될 건덕지도 별로 없다.[2]

성층권의 발견[편집]

성층권을 처음으로 발견한 사람은 프랑스의 L.P.테스랑 드 보르이다. 그는 1902년 실시한 많은 기구관측(氣球觀測)에 의하여 대기 중의 기온의 수직분포를 조사한 결과 고도 약 11km 이상에서는 기온이 거의 일정하여 기온감률이 0으로 되므로 그 아래의 대류권과는 성질이 뚜렷하게 다르다는 사실을 발표하였다. 같은 해에 독일의 기상학자 R.아스만도 밤에 실시한 기구관측 결과에 의하여 테스랑 드 보르의 관측결과를 증명하였다.

이와 같은 등온층(等溫層) 속에서는 대류가 잘 일어나지 않아 상하의 혼합이 잘 되지 않고, 지구의 중력 때문에 공기 중의 무거운 성분 기체는 아래쪽으로, 가벼운 성분 기체는 위쪽으로 분리되어 층을 이루게 된다고 생각하여 성층권이라고 명명하였다. 그러나 그 후의 관측결과에 의하여 오존이나 수증기를 뺀 나머지 성분 기체의 조성은 성층권 내에서도 거의 일정하다는 사실이 알려졌다. 즉 상하의 혼합이 잘 되고 있다.

성층권의 대류[편집]

거의 모든 구름은 대류권 내에서 발생 ·소멸을 되풀이하고 있지만 성층권 내의 고도 20∼30km에서 자개구름(mother of pearl clouds)이라고 하는 특수한 구름이 나타날 때가 있다. 렌즈 모양의 고적운(高積雲)과 비슷하게 보이지만 높은 하늘에 자개처럼 반짝이며 나타난다. 1870년 겨울 노르웨이에서 처음으로 관측되었다. 그 후 고위도지방에서 겨울철에 평균 2년에 3회 정도씩 관측되고 있다.

주로 스코틀랜드나 스칸디나비아 지방에 나타나지만 드물게는 프랑스나 알래스카에도 나타난다. 자개구름은 해뜨기 전이나 해진 후, 즉 태양이 수평선 아래로 약간 내려가 있을 때에 가장 아름답게 빛나는 구름이며 그 평균고도는 23km이다. 이 구름은 아주 작은 구형(球形)의 얼음으로 이루어져 있는데, 그 크기가 조금씩 변화하고 있기 때문에 채색(彩色)이 되는 것으로 생각되고 있다.

고도 약 20km까지의 하부성층권에서는 수증기 양이 극히 적어서 공기 1g 속에 3mg 정도밖에 포함되어 있지 않으나 25km 고도에서는 약 10배로 된다. 그 까닭은 화학반응으로 합성되기 때문이라고 생각되고 있으며, 고위도지방에서 이 부분의 기온이 극히 낮을 때에 자개구름이 생기게 되는 것이다.

로켓 관측 결과에 의하면 고도 약 20 km까지의 하부성층권에서는 기온이 적도 상공에서 극소를 나타내고 고위도 쪽으로 가면서 상승한다. 따라서 여름철에는 극지방 상공에 기온의 극대역(極大域)이 있다. 그러나 겨울철에는 북위 55° 부근까지만 기온이 높아지고 그보다 더 고위도지방에서는 반대로 기온이 내려가서 극지방의 기온이 결국 적도지방보다 낮게 된다. 성층권의 이 극지방 상공의 저온역을 감도는 편서풍(偏西風)이 있는데 이것을 극야(極夜)의 편서풍이라고 한다.

겨울에는 위도 40∼50°, 고도 65km 성층권 위의 중간권에 속하지만) 부근에 중심을 가진 강한 편서풍(극야제트)이 불고 평균최대풍속은 80m/s 이상이 되기도 한다. 여름에는 그것과 반대 경향을 나타내어 동풍이 분다. 즉 성층권의 순환은 대류권과는 거의 독립적인 데 반하여, 중간권과는 상당히 밀접한 연관성을 보인다. 그 까닭은 대류권의 순환이 태양복사에너지의 지표면에서의 흡수에 의한 열원(적도에서 최대, 극에서 최소)에서 원동력을 얻고 있음에 반하여, 성층권(중간권까지 포함)하여 순환을 일으키는 열원과 냉원(冷源)은 주로 오존에 의한 자외선의 흡수와 이산화탄소에 의한 적외선 복사와의 차에 의하여 결정되기 때문이다.

대류권에서는 파장이 수천 km 정도의 고저기압파(高低氣壓波)가 서에서 동으로 이동해 가지만 이 파는 대류권계면의 높이 이상으로는 거의 침입하지 않는다. 이에 대하여 성층권에서는 파장이 1만 km 이상인 대규모파동(planetary wave)이 뚜렷하다. 이것은 주로 겨울의 서풍영역(西風領域)에서 나타나기 때문이다. 적도 상공의 성층권에서는 편동풍과 편서풍이 26개월 주기로 바뀌는 이른바 준(準)2년 주기진동 현상이 나타나고 있다.[3]

성층권의 기온변화[편집]

1952년 2월 베를린자유대학의 셰르하크는 약 30km 상공의 기온이 이틀 사이에 -48℃에서 -12℃로 변하고 있음을 발견하였다. 이와 같이 성층권의 기온이 급격하게 상승하는 현상은 그 후에도 가끔 관측되었는데 주로 유럽·캐나다·시베리아 등에서 많이 관측되었고, 승온은 며칠 사이에 40℃ 이상이 될 때도 있다. 승온현상은 점점 아래쪽으로 퍼져서 2주일쯤 후에는 대류권계면까지 이르기도 한다, 돌연승온(突然昇溫) 현상은 한 겨울에 1∼2회 나타나지만 그 시기·장소·강도 등은 해에 따라 크게 다르다. 남반구의 겨울에도 관측될 때가 있지만 그다지 뚜렷하지는 않다.[3]

비행[편집]

민항 제트기는 온대 지역의 경우 대개 9~12km 정도의 고도에서 운항하는데, 이는 성층권 가장 아랫 부분에 해당한다. 굳이 이 고도를 택하는 이유는 연료 효율이 극대화 되기 때문이다. 제트엔진은 외부 기온이 낮을수록 효율적인데, 기온이 가장 낮아지는 곳이 대류권계면이다. 게다가 이 높이에서는 공기가 희박해서 공기 저항도 작아진다. 연료 효율 외에도, 대류권 위쪽이라 폭풍 등의 기상 현상이 없는 것 또한 이 고도를 택하는 이유다. 음속을 훨씬 뛰어넘는 전투기는 약 18~21km 정도까지 날아오를 수 있으며, SR-71 등의 극초음속 기체들의 경우 작전고도가 최대 약 26 km 정도로 엄청나게 높다. 공기저항이 더욱 작아지기 때문에 초고속 기체들이 하늘을 가르기 딱 좋은 것이다. 다만 이것도 아직은 여기까지가 한계이다.

그러나 장거리 국제선 노선의 경우 바로 성층권으로 들어가는 경우는 드물고, 이륙 직후에는 대류권 상층부인 9km 정도까지만 가고 기내 서비스도 3km 정도만 올라가면 바로 시작되는 경우가 많다. 이후 연료 소모에 따라 조금씩 고도를 올려 13시간짜리 비행의 경우 비행 중반에 갔을 때는 10.7km, 약 10,668m 정도로 이때부터 성층권에 들어가며, 착륙 직전에 가야 11~12km 정도까지 올라간다. 오히려 부산 ~ 나리타 노선처럼 800~2,000km 사이, 1시간 반~3시간 정도의 비행서 바로 성층권으로 올라간다. 의외로 글라이더를 이용해 성층권까지 올라간 경우가 몇몇 있다. 이 경우 열 상승기류를 타서는 불가능하고, 산맥에 부딪혀서 상승하는 기류를 타서 올라가야 한다. 참고로 글라이더의 고도 기록은 2006년 8월에 달성된 해발 15km이다. 성층권이란게 생각보단 만만한지 고도 11.5km서 비행기 엔진에 새가 들어간 적도 있다.

일부 과학 서적에는 열기구가 성층권 상부, 성층권계면 아래에서 비행하는 식으로 그려져 있는 경우가 있는데 이 때 말하는 열기구는 사람이 타는 일반적인 열기구는 아니다. 이 고도에서는 강력한 자외선에 노출되며 사람이 숨을 쉴 수 없다. 2004년에는 영국의 탐험가 데이비드 헴플먼애덤스(David Hempleman-Adams)가 12,801m(12km), 2005년에는 인도의 비재이팟 싱하니아(Vijaypat Singhania)라는 사업가가 21,290m까지 올라간 적 있으나, 정상적인 열기구의 운행고도는 500m 정도다. 사실 인간 최초의 성층권 비행도 열기구로 이루어졌다. 1931년 5월 27일 스위스 물리학자 오퀴스트 피카르와 저술가 파울 카이퍼의 15,785m 비행이 바로 그 것. 오퀴스트 피카르는 이 비행을 통해 상층 대기에서의 우주 방사선 측정과 더불어 상층 대기(upper atmosphere)에 관한 여러 데이터들을 수집하는데 성공했다.

2012년 10월, 펠릭스 바움가르트너(Felix Baumgartner)는 기구를 타고 성층권까지 올라간 후, 거기에서 스카이 다이빙을 했다. 레드불이란 음료를 만드는 회사의 "레드불 스트라토스"라는 프로젝트의 일환이었다. 당시 높이는 39.04km로서, 이는 가장 높은 곳에서 스카이다이빙한 기록으로 남았다. 사람이 탄 채로 가장 높은 곳까지 올라간 기구 비행이기도 한데, 아쉽게도 국제항공연맹(FAI)은 인정하지 않았다. 사람이 기구에 탄 채로 착륙까지 해야 기구 비행으로 인정하기 때문이다. 사실 4년 먼저 이에 도전 하려던 사람이 있었다. 그러나 그가 비행을 위해 이용하려던 풍선에 헬륨을 주입 하자마자 풍선이 날아가버렸고, 결국 그의 계획도 함께 송두리째 날아가버렸다. 그리고 그는 평생 번 전 재산을 날렸다. 장수만세 폭격기 B-52 스트라토포트리스의 명칭은 여기에서 따왔다.[2]

동영상[편집]

각주[편집]

참고자료[편집]

같이 보기[편집]

위키원

위키원