평강군

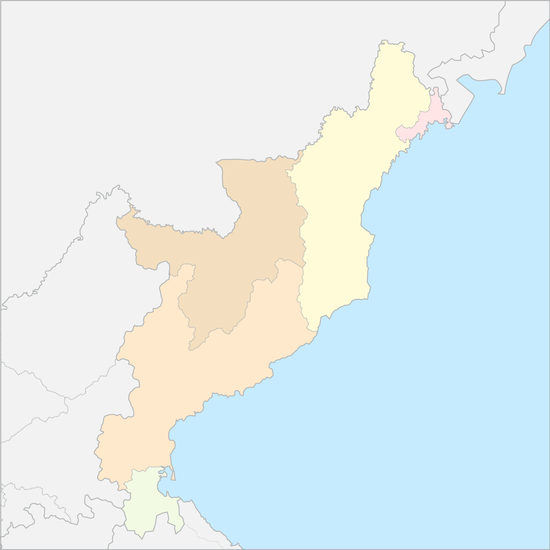

| ※ 지도 위 글자를 클릭하면 해당 페이지로 이동합니다. |

평강군(平康郡)은 조선민주주의인민공화국 강원도 남부에 위치해 있는 군이다.[1][2]

개요[편집]

평강군의 면적은 788.1km²이며 인구는 90,425명(2008)이다. 북쪽은 세포군, 서남쪽은 철원군 (북), 서쪽은 이천군, 동쪽은 김화군이다. 남쪽은 군사분계선을 사이에 두고 대한민국 측의 철원군과 접한다. 군의 일부는 용암대지로 이루어졌다. 북서(옥동리)~남동(근동리) 간의 길이는 40.64km이고, 서남(금곡리)~동북(상송관리) 간의 너비는 34.24km이며, 군 면적은 788.1km2로서 도 전체면적의 7.11%를 차지한다. 현재 행정구역은 1읍 30리로 구성되어 있으며 군 소재지는 평강읍이다.

1895년에 평강현을 평강군으로 개편하였다. 군 이름 '평강'은 고려 때에 생긴 것이다. 1018년(고려 현종 9년)에 벌판에 강이 있는 고장이라 하여 평강(平江)이라고 쓰다가 그 후 강 '강(江)'자를 음이 같은 편안할 '강(康)'자로 바꾸어 표기하였다.

철원평강용암대지의 일부분으로, 군의 남부에는 철원평걍용암대지와 한탄강을 형성한 화산인 오리산이 존재한다. 이 평야 덕분에 강원도 (북)에서는 벼 농사가 잘 되는 곳으로도 알려져있다.[3]

자연환경[편집]

평강군은 예봉산줄기와 새덕산줄기 사이에 위치한 추가령지구대(楸家嶺地溝帶)와 평강철원고원(平康鐵原高原)에 자리잡고 있는 중간지대로서 동부에 남미봉(嵐眉峯, 1,011m), 전승봉(戰勝峯, 715m), 박자산(1,108m) 등 산이 솟아 있고 북서부지역에 뻗어 있는 새덕산줄기에는 장지문산(障紙門山, 931m), 범북산(凡北山, 909m), 복진산(福陣山, 817m), 새덕산(882m), 대왕덕산(大王德山, 788m) 등이 솟아 있다. 이밖에도 청룡산(靑龍山, 849m), 고성산(古城山, 589m), 오리산(五里山, 454m), 고암산(高巖山, 779m) 등 산이 솟아 있다.

해발에 따른 분포를 보면 200~400m 되는 지역이 평강군 전체면적의 50%를, 400~800m 되는 지역이 44%를 차지한다. 5°이하의 경사지는 평강군 전체면적의 32%를, 5~25°되는 경사지는 23%를, 25°이상 되는 경사지는 45%를 차지한다. 평강철원고원은 현무암덕땅으로 이루어진 넓고 평탄한 벌로 되어 있으며 닭우리벌이라고도 불리운다. 지층은 상부원생대의 편암, 점판암, 석회암, 고회암, 제4기의 현무암, 중부고생대의 섬장암, 반려암, 중생대의 화강암이 분포되어 있다. 지하자원으로는 인회석, 하석, 남정석, 망간, 금, 동, 납, 아연, 회중석, 형석, 활석, 석회석, 대리석, 규석, 초무연탄, 이탄 등이 분포되어 있다.

기후는 대륙성기후의 특성을 보이고 있다. 연평균일조율은 55%이다. 연평균기온은 8.0℃, 1월 평균기온은 -8.4℃, 7월 평균기온은 22.0℃, 10℃이상 적산온도는 3,141℃, 연평균강수량은 1,455.8mm로서 강원도에서 강수량이 많은 지역중 하나이다. 첫서리는 10월 초에, 마감서리는 5월 초에 내린다. 연평균상대습도는 74%이다. 바람은 남서풍이 우세하며 연평균풍속은 2.7m/s이다.

하천망은 임진강(臨津江) 지류들로 이루어져 있는데 평안천(平安川), 역곡천(逆谷川), 한탄천(漢灘川)을 비롯하여 길이가 5km 이상인 하천이 18개가 유입되어 있다. 그 가운데서 5~10km 되는 하천이 9개, 10~20km 되는 하천이 4개, 70km 이상 되는 하천이 5개이다. 유역면적이 50km2 이하인 하천이 11개, 50~100km2 되는 하천이 2개, 400km2 이상 되는 하천이 5개이다. 그 중 13개의 하천은 평강군 안에서 시작되고 끝난다. 저수지로는 봉래호(蓬萊湖), 어룡저수지(魚龍貯水池), 중동저수지(中洞貯水池) 등 관개용저수지가 있다. 복계리에 용암약수(龍巖藥水)가 있다.

산림은 평강군 전체면적의 68%를 차지하고 있는데, 해발 600m 미만의 산지에는 소나무림이, 600~800m 되는 지역에는 소나무와 참나무 혼성림이, 800m 안팎의 산지에는 활엽수림이 조성되어 있다. 기본 수종으로는 소나무, 잣나무, 잎갈나무, 신갈나무, 굴참나무, 상수리나무, 고로쇠나무, 물푸레나무, 단풍나무, 박달나무, 산벗나무, 피나무, 음나무, 층층나무 등 교목들과 개옻나무, 산초나무, 개암나무, 철쭉, 진달래, 병꽃나무, 국수나무, 싸리나무, 쉬나무, 조팝나무 등 관목들이 분포되어 있다. 산림 속에는 삽주 · 함박꽃 · 오미자 · 삼지구엽초를 비롯한 약용식물과 고비 · 고사리 · 도라지 · 더덕 등 산채, 도토리 · 밤 · 다래 · 머루 · 돌배 등 산과가 풍부하다.

동물로는 노루, 고라니, 산토끼, 청서, 족제비, 여우, 너구리, 오소리, 산달, 살쾡이 등 짐승류와 뻐꾸기, 동고비, 박새, 청색딱따구리, 꾀꼬리, 종다리, 꿩, 왜가리, 접동새, 올빼미, 산비둘기, 뜸부기, 어치 등 조류들이 서식하고 있다. 강하천에는 다묵장어, 열목어, 종개, 붕어, 잉어, 누치, 쏘가리, 모래무지, 메기, 뱀장어, 송사리 등 어류가 서식하고 있다. 토양은 대부분 지역에 갈색산림토양이 분포되어 있으며 일부 하천연안에는 논토양과 충적토가 분포되어 있다.[4]

역사[편집]

평강군 지역은 삼국시대에 고구려의 영토로 되어 부양현(斧壤縣) 또는 어사내(於斯內)라 하였다. 신라 경덕왕 때 광평현(廣坪縣)으로 개칭되어 부평군(富平郡)에 소속되어 있었다. 고려국이 건립된 이후 1018년(현종 9년)에 평강현(平康縣)으로 개칭되어 동주(東州)에 속하였다. 조선이 들어선 이후 강원도에 속해 있었다. 문헌기재에 의하면 1759년(영조 35년)에 읍내면(邑內面), 현내면(縣內面), 남면(南面), 초서면(初西面), 서면(西面), 목전면(木田面), 고삽면(高揷面), 유진면(楡津面) 등 8개 면으로 이루어져 있었다.

1895년에 부군제를 실시하면서 춘천부(春川府) 평강군으로 되었고, 1896년에 13도제를 실시하면서 강원도 평강군으로 되어 군내면(郡內面), 초서면, 고삽면, 현내면, 서면, 목전면, 남면, 유진면 등 8개 면을 관할하였다. 1914년 행정구역 폐합 시에 초서면이 군내면에 편입되었고, 1917년에 군내면이 평강면(平康面)으로 개칭되었으며, 1923년에 평강면이 다시 군내면으로 되었다가, 1939년에 또 군내면이 평강면으로 개칭되었다. 1943년에 평강면이 평강읍(平康邑)으로 승격되었고, 광복 직후 평강읍이 다시 평강면으로 되었으며, 고삽면이 세포면(洗浦面)으로 개칭되었다.

1952년 군면리 대폐합에 따라 유진면 · 세포면을 세포군에, 서면의 1개 리를 철원군에 각각 편입하고 나머지 평강면 · 남면 · 현내면 · 목전면의 전체와 서면의 12개 리 · 회양군 난곡면의 5개 리를 병합하여 평강군을 구성하였는데, 이때 평강군 평강면의 복계리 · 상갑리 · 하갑리 · 전중리 · 평화리 · 복포리를 병합하여 평강읍(平康邑)으로, 평강군 평강면의 어룡포리 · 해방리를 병합하여 해방리(解放里)로, 평강군 평강면의 간리 · 신촌리 · 남양리를 병합하여 남양리(南陽里)로, 평강군 평강면의 서변리 · 동변리를 병합하여 구읍리(舊邑里)로, 평강군 평강면의 압동리는 압동리(鴨洞里)로, 평강군 서면의 화암삼리와 평강면의 낭월리를 병합하여 낭월리(浪越里)로, 평강군 서면의 옥동일리 · 옥동이리를 병합하여 옥동리(玉洞里)로, 평강군 서면의 문봉일리 · 문봉이리를 병합하여 문봉리(文峯里)로, 평강군 서면의 금곡일리 · 금곡이리를 병합하여 금곡리(金谷里)로, 평강군 서면의 정산일리 · 정산이리를 병합하여 정산리(定山里)로, 평강군 서면의 화암일리 · 화암이리를 병합하여 화암리(化巖里)로, 평강군 서면의 망일리는 망일리(望日里)로, 평강군 현내면의 송우리 · 백룡리를 병합하여 백룡리(白龍里)로, 평강군 현내면의 문산리 · 갈궁정리를 병합하여 문산리(文山里)로, 평강군 현내면의 임단리 · 북촌리를 병합하여 이수덕리(李壽德里)로, 평강군 현내면의 마장리와 낭하리 일부를 병합하여 낭하리(浪下里)로, 평강군 현내면의 하복리 · 감둔리를 병합하여 하복리(下福里)로, 평강군 현내면의 신대리 · 송포리를 병합하여 송포리(松浦里)로, 평강군 현내면의 이목리 일부 · 백천리를 병합하여 축산리(築産里)로, 평강군 현내면의 하원리 · 상원리를 병합하여 상원리(上元里)로, 평강군 현내면의 하주리 · 인각리를 병합하여 하주리(下注里)로, 평강군 현내면의 이목리 일부와 적동리를 병합하여 적동리(赤洞里)로, 평강군 현내면의 신정리는 신정리(新井里)로, 평강군 남면의 천마리 · 지암리를 병합하여 천암리(天巖里)로, 평강군 남면의 지촌리 · 달전리를 병합하여 내천리(內泉里)로, 평강군 남면의 외상리 · 신도리 · 가곡리 · 내상리를 병합하여 자원리(資源里)로, 평강군 남면의 중동리 · 학전리를 병합하여 전승리(戰勝里)로, 평강군 남면의 상송리 · 송현리를 병합하여 송현리(松峴里)로, 평강군 목전면의 복만리 · 직동리를 병합하여 복만리(福滿里)로, 평강군 목전면의 정동리 · 사흘리를 병합하여 정동리(鼎洞里)로, 평강군 목전면의 기산일리 · 기산이리를 병합하여 기산리(箕山里)로, 평강군 목전면의 중삼리는 중삼리(中三里)로, 평강군 목전면의 장촌리는 장촌리(墻村里)로, 회양군 난곡면의 상송관리 · 공동일리 · 공동이리를 병합하여 상송관리(上松館里)로, 회양군 난곡면의 하송관일리 · 하송관이리 · 평강군 현내면 낭하리 일부를 병합하여 하송리(下松里)로 각각 개편하여 1개 읍, 34개 리를 관할하였다.

1953년에 평강읍의 일부로 상갑리(上甲里)가 복귀되고 백룡리가 평강읍에, 평강읍 일부가 구읍리에 편입되어 1개 읍, 34개 리를 관할하였다. 1954년에 적동리 일부와 축산리 일부를 병합하여 이목리(梨木里)를 복귀하였고, 적동리 일부와 하복리 일부가 신정리에, 하복리 나머지 일부가 문산리에, 적동리 일부가 상원리에, 축산리 일부가 송포리에, 망일리가 옥동리에, 송현리가 압동리와 천암리에 각각 편입되었다.

1961년에 원 평강읍이 복계리(福溪里)로 되면서 구읍리가 평강읍(平康邑)으로 승격되었고, 이목리가 세포군에 이관되어 1개 읍, 29개 리를 개편 관할하였다. 1963년에 남양리 일부로 봉래리(蓬萊里)를 신설하였고, 1965년에 복계리 일부가 상갑리와 평강읍에 각각 편입되었으며, 자원리 일부를 가곡리(佳谷里)로 개편하였다. 1971년에 상원리가 문산리에 편입되면서 폐지되었고, 1984년에 장촌리가 장촌노동자구(墻村勞動者區)로 승격되었으며, 1985년 3월에 문산리 일부가 다시 분리되어 평강군 상원리로 개편되어 1개 읍, 1개 노동자구, 30개 리를 관할하였다.

2001년 1월 27일 : 옛 목전면 일원(장촌노동자구, 복만리, 정동리, 기산리, 중삼리)과 송포리(해방당시 현내면 송포리, 신대리)가 세포군에 이관되었고, 김화군의 탑거리(塔距里), 성산리(城山里), 건천리(乾川里), 수태리(水泰里), 근동리(近東里)가 편입되었다. 이로써 1914년 부군면 통폐합 이전에 김화군이었던 지역 중 군사분계선 이북 지역이 전부 평강군에 속하게 되었다. 행정구역은 1읍(평강읍), 30리(가곡리, 건천리, 근동리, 금곡리, 남양리, 내천리, 낭월리, 낭하리, 이수덕리, 문봉리, 문산리, 복계리, 봉래리, 상갑리, 상송관리, 상원리, 성산리, 수태리, 신정리, 압동리, 옥동리, 자원리, 전승리, 정산리, 천암리, 탑거리, 하송리, 하주리, 해방리, 화암리)로 구성되어 있다. 평강군 소재지는 평강읍이다.

2020년 10월 2일 조선중앙텔레비죤의 김정은 위원장 김화군 시찰보도에서 김화군의 관할구역이 2001년 개편 직전으로 돌아간 사실이 확인된다. 또한 기산리 일대에 대해서는 해당 지도에는 나오지 않으나 다른 날 다른 북조선 매체의 기사에서 기산리에서 아홉명의 자식을 낳은 송금숙의 거주지를 평강군 기산리로 명기하고 있어, 2001년 개편은 무효가 된 것으로 추정된다.[5]

산업[편집]

평강군의 경제는 농업과 지방공업으로 이루어져 있다. 농업에서는 곡물생산을 위주로 하면서 채소, 공예작물 생산과 과수업, 축산업, 잠업 등 여러 모로 발전된 농촌경제를 가지고 있다. 토지정리 사업을 힘 있게 추진하여 뙈기밭들을 규모 있게 정리하고 곡물생산기지의 확고한 토대를 마련하였다. 그리고 황무지였던 수천 정보의 닭 우리벌을 개간하여 농경지면적을 늘렸다. 농경지는 군 전체면적의 약 23% 되는데, 그 가운데서 밭이 53%, 논이 23%, 과수밭이 11%, 뽕밭이 10%를 차지한다. 넓은 농경지가 개간되어 있는 닭우리벌은 군 농업에서 중요한 자리를 차지한다. 주요 곡물로는 옥수수, 벼, 밀, 보리, 콩, 수수 등이 있다.

채소업에서는 주로 무, 배추, 양배추, 고추, 시금치 등을 재배하고 있으며 특히 평강무는 예로부터 평강군의 명산물로 유명하다. 공예작물로는 들깨와 역삼이 재배된다. 축산업에서는 소, 돼지, 닭, 오리, 염소, 양, 토끼 등 가축을 사육하고 있다. 닭우리벌에는 큰 규모의 평강과수농장이 있는데, 주로 배, 사과, 복숭아, 포도, 자두 등이 산출된다. 이밖에 양잠업이 발달되어 있다.

평강군의 공업은 기계, 식료품, 방직 및 피복, 일용품, 종이, 제약, 건재공업, 광업 등 부문으로 이루어져 있는데, 주요 제품으로는 간장, 된장, 기름, 당과류, 채소 및 과일가공품, 청량음료, 가구제품, 수지 및 철제일용품, 토기제품, 종이, 천, 옷, 의약품, 시멘트, 소석회, 벽돌 등이 있다. 이밖에 인회석정광이 생산된다.[6]

교통[편집]

교통은 강원선과 청년이천선이 통과하고 있으며 여기에 평강역, 복계역, 기산청년역 등이 설치되어 있다.

도로는 김화~이천, 평강~고산, 평강~철원, 평강~지하리 간 도로가 달리고 있다. 복계~철원, 평강~김화, 평강~낭월, 평강~망일, 평강~상원, 평강~상송관 간 정기 버스가 운행되고 있다. 강원도 (북) 소재지인 원산시까지는 105km이다.[7]

지도[편집]

동영상[편집]

각주[편집]

- 이동 ↑ 〈평강군〉, 《위키백과》

- 이동 ↑ 〈평강군〉, 《나무위키》

- 이동 ↑ 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 개요〉, 《네이버 지식백과》

- 이동 ↑ 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 자연〉, 《네이버 지식백과》

- 이동 ↑ 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 역사〉, 《네이버 지식백과》

- 이동 ↑ 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 경제〉, 《네이버 지식백과》

- 이동 ↑ 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 교통〉, 《네이버 지식백과》

참고자료[편집]

- 〈평강군〉, 《위키백과》

- 〈평강군〉, 《나무위키》

- 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 개요〉, 《네이버 지식백과》

- 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 자연〉, 《네이버 지식백과》

- 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 역사〉, 《네이버 지식백과》

- 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 경제〉, 《네이버 지식백과》

- 〈조선향토대백과: 강원도 평강군 교통〉, 《네이버 지식백과》

같이 보기[편집]

동아시아 같이 보기[편집]

|

|

|

|

|

|

|

위키원

위키원